こんにちは、ゆういちパパです。

私はパパ育休を1年間取得し、現在は職場復帰しているのですが、

育休を取る時の一番の不安は、やはり「経済面」でした。

ただでさえ出産準備で出費が増える中、

「育休中は収入がどれくらい減るのか?」は私たちも一番の懸念点でした。

結論:以下の4点により、手取りベースでは約8割まで戻ります!

- 育児休業給付金の支給

- 給付金は非課税

- 育休中は社会保険料が免除。

- 児童手当で18万円(1.5万×12か月)支給

結果として、1年間の育休中も家計は赤字にならずに過ごせました。

この記事では、

- 給付金の概要

- 実際の給付額

- 就労中と比べた手取り額

を私の実体験をもとに解説していきます。

結論(先に3行)

- 非課税給付金&社会保険料免除の効果で、1年間の手取りは約8割まで戻る。

- 産後28日間は上乗せで80%の支給額(上乗せ条件は厚労省HP参照)。

- 給付は原則2か月単位。初回は取得開始約3か月後(その間の生活費は要準備)。

給付金制度の概要(ここだけ押さえればOK)

支給額

- 支給額=①支給率 × ②支給日数 × ③休業開始時賃金日額

- ①支給率:開始〜180日は67%、181日〜は50%。

- ②休業開始時賃金日額:育休取得前6か月間の平均月収から算定。

(交通費や残業代、家賃手当は含む。賞与は除外) - ③支給日数:育児休業を取得した日数

産後パパ育休:28日間は13%上乗せ給付

- 出生後休業支援給付金:産後28日間は13%上乗せ。67%と合わせて80%に。

(妻も育休を取得などの条件あり。厚労省HP)

非課税の給付金と社保免除

- 非課税&社会保険料免除:給付金は非課税。育休中の健康保険・厚生年金が免除(払っているとみなされ、病院でも保険適用。将来の年金も減額なし)。

【注意】住民税は支払い義務あり

- 住民税は前年所得ベースで課税のため、育休中でも発生。

納付は普通徴収(納付書での納付)が一般的。

逆に育休取得の翌年は住民税も減額傾向でうれしい。

支給額には上限があることに注意してください

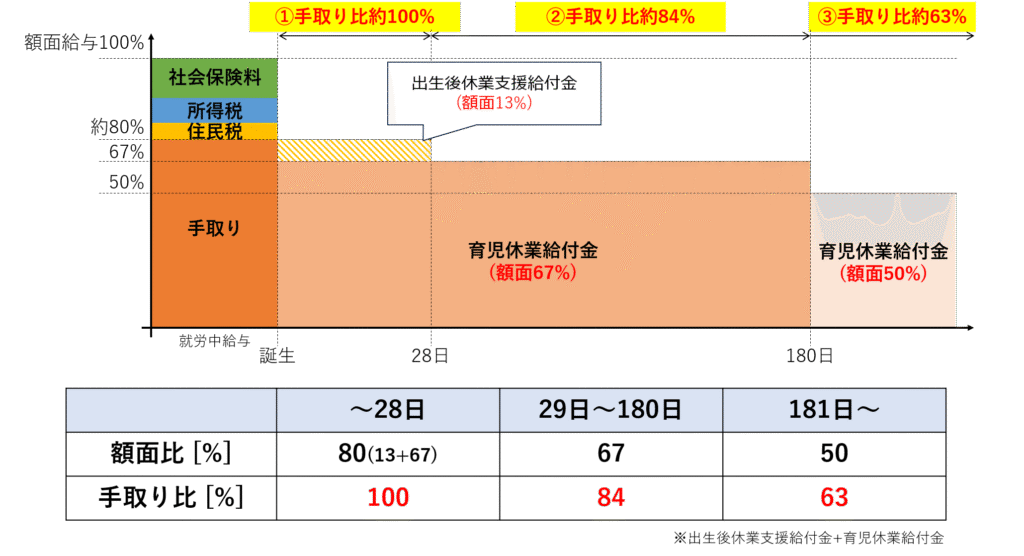

育児休業給付金を図でイメージ

■前提

- 出生日から育休を開始

- 就労中の額面給与を100%する。

- 税金&社会保険料を引くと、手取りは約80%

とすると、実際の手取りは就労中に比べて以下の図の通り。

【年収500万円モデル】育児休業給付金の具体額

試算の前提

- 年収500万円(賞与なし)

- 育児休業を1年間取得

結論:手取り比80%が支給される

児童手当と合わせて約319万円支給で手取りの80%に!

試算の詳細

就労中の年間手取り

年収: 500万円

手取り年収:約400万円(税金&社会保険料を差し引いて80%と想定)

⇒額面月収: 約41.7万円(年収500÷12か月)。

⇒日額:1.39万円(額面月収/30日)

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金支給額 = 日額 × 支給率 × 支給日数

①~28日 :1.39万 × 0.80 × 28日 ≒ 31万円 (出生後休業支援給付金込み)

② 29日~180日 :1.39万 × 0.67 × 152日 ≒ 141万円

③181日~365日:1.39万 × 0.50 × 185日 ≒ 128万円

〇給付金総額:301万円

児童手当で年18万円支給

〇児童手当:1.5万×12か月=18万円

合計319万円で手取りの80%相当

就労中手取り:400万円

育児休業給付金:301万円

児童手当:18万円

合計:319万円支給で(手取りの80%相当!)

※但し、ここから住民税を支払う必要があることに注意。

その分翌年の住民税は減少傾向

取得日数ごとの給付金の具体額

| か月 | 累計給付金額(万円) | 就労した場合との手取り比(%) |

| 1 | 33 | 99 |

| 2 | 60.9 | 91 |

| 3 | 88.8 | 89 |

| 4 | 116.7 | 88 |

| 5 | 144.6 | 87 |

| 6 | 172.6 | 86 |

| 7 | 193.4 | 83 |

| 8 | 214.2 | 80 |

| 9 | 235.1 | 78 |

| 10 | 255.9 | 77 |

| 11 | 276.7 | 75 |

| 12 | 297.6 | 74 |

【注意①】給付金の支給は育休取得から3か月後

給付金は2か月単位で支給です。2か月取得後に会社が申請を行うので、審査の手間などもあり、支給は約3か月後となります。

私の場合、7月15日から育休を取得し10月8日に振り込まれました。(85日後!)

直前まで働いている方であれば、育休開始後もその分の給与も支給されると思いますが、このタイムラグは認識しておいた方が良さそうです。

【注意②】住民税は“別建て”で管理

住民税は前年所得ベースでの課税なので育休中も納付が必要です。

一般的には普通徴収(年4回の分割で3か月分の支払い)となり、納付書が届くので忘れずに納付するようにしてください。

最近はスマホ決済(QR)等でも納付できる自治体もあるので、

赤ちゃんがいても自宅から支払うことができます。

【注意③】育休中の支出増加

ここまで育休中の収入が手取りの80%で安心!と言ってきましたが、

子どもが生まれたことで増える支出もあります。

- おむつやミルク、衣類などの育児用品

- エアコン常時稼働による電気代UP

- お菓子やアイスなどの間食の増加

- お宮参りやお食い初め、ハーフバースデーフォトなどのイベント費用

①と②についてはパパ育休に関係なくかかってきますが、③は自制できるところ。

とはいえストレスを貯めては、赤ちゃんにも悪影響なので、

節度をもって楽しむようにしてください。

【やること】お金の収支を把握する

- 支給単位は原則2か月。2か月の育休後に会社が申請するので、実際に振り込まれるのは取得開始から3か月後であることに注意し、あらかじめ確保しておく。

- 赤ちゃんにかかるお金は、はじめはミルクとおむつ代程度

- お金がかかるイベント(お宮参り、お食い初め、ハーフバースデー)も計画的に

お食い初めには以下の記事も参考にしてみてください。

【おまけ①】育休を取ることで翌年の保育料がゼロに!?

育休が終了した際には、保育園に預けることになると思うのですが、

保育料は4万円/月と意外とかかります。(パパ年収500万円の我が家の実例)

ところが、パパもママも育休を取ることで保育料が最大でゼロ円になる可能性があります。

保育料決定のロジックは以下の通り

- 保育料は住民税額によって決まる

- 住民税額は前年の課税所得に応じて決まる。

- 育休期間は課税所得がゼロとなる。(いわゆる住民税非課税世帯)

課税所得ゼロ ⇒ 住民税額ゼロ ⇒ 保育料ゼロ!?

(自治体による可能性あり)

但し、前年の収入というのは、1月~12月の収入で決まるので、

お子さんの生まれ月によっては、その年の収入がゼロにはならないかもしれません。

それでも育休を取らないことに比べれば、保育料は減少するはずです。

【我が家の経験談】年子を考えるなら育休は必須

我が家は第一子の育児休業中に第二子の妊娠が判明しました。

もともと年子を考えていたので、計画通りに進んだのですが、第二子を妊娠した際には、改めて育休を取っていてよかったと感じました。

というのも、仮にパパが育休を取らなかった場合、ママだけで1歳に満たない第一子の子守をしなければなりません。これは相当にハードです。

妊娠中はつわりもあったり、おなかが大きな状態で、ハイハイをする赤ちゃんの子守をするのは、とてもしんどいと思います。

我が家が出産予定の病院では、妊婦検診に子どもを連れていくことはできないので、

誰かに預かってもらう必要もあります。

年子を考えているご家庭は、パパも育休取得することを強くおすすめします!

さいごに

ここまでお金の不安を取り除くために

育休中の実際の手取りについて解説してきました。

育休取得前は不安でも、実際に計算してみると、安心していただけたのではないでしょうか。

もちろん、手取りは下がるため、将来のための貯金ペースが落ちることは認めなければならないのですが、

- お世話がママに任せっきりになる

- 自分自身が子どもと関わる時間が減る

- 夜泣きなどで寝不足なり、仕事の成果が落ちる

などのデメリットを考えると、

育休を取ることで、夫婦二人で心にゆとりを持った育児ができることが重要だと、1年間の育休をとったことで改めて感じました。

特に、心に余裕がないときは、赤ちゃんのぐずりの対応にストレスを感じてしまい、

それが赤ちゃんに伝わってしまっては悪影響です。

ぜひ、奥さんと分担しながら、ゆとりを持った育児を行うためにも、パパも育休取得を検討してみてください!